| 206312 |

| 270636 |

APRENDIENDO DE UN INCIDENTE OLVIDADO: EL EPISODIO DE AZUL

Fuente: https://www.diarioeltiempo.com.ar/ 14 de abril de 2021 INFORME ESPECIAL

Por Marcelo Metayer, de la agencia DIB

Fuente: Stella Maris Martínez -médica – Doctora* Coordinadora de la Comisión de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la

UNR (Universidad Nacional de Rosario).

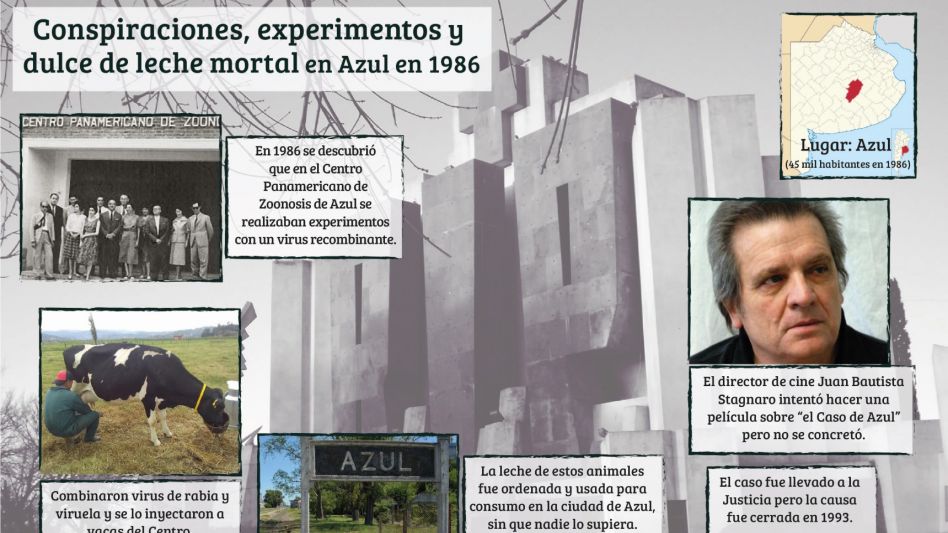

Para el espectador de series como Expedientes X o Fringe es común encontrarse con extravagantes experimentos realizados en habitantes de pequeños pueblos aislados. Esas localidades parecen las locaciones perfectas para los más bizarros ensayos de oscuras agencias del Gobierno. Sin embargo, a veces lo más extraño sucede muy cerca de nosotros. Así fue lo que ocurrió en 1986 en Azul y que involucró al Ministerio de Salud nacional, el Centro Panamericano de Zoonosis (Cepanzo, parte de la Organización Panamericana de la Salud) y dos empresas farmacéuticas extranjeras. Virus desconocidos y experimentación con humanos, sin que éstos lo sepan: una clásica mixtura de trama conspirativa, y que por una vez tuvo lugar en estas pampas.

En 1986, el Instituto Wistar, de Philadelphia, EE.UU., tenía como objetivo probar la efectividad de esa presunta vacuna (o, llevados por la trama de la conspiración, de ver si ambos virus combinados multiplicaban su peligrosidad). La cuestión es que, a través de un acuerdo con el mencionado Cepanzo, Wistar introdujo al país por valija diplomática -es decir, sin conocimiento del Estado argentino- la vacuna recombinante y la probó en la granja de la entidad en Azul. Se inyectaron 20 vacas con el virus recombinante y se las puso en contacto con otras que solo tenían el virus de la viruela o directamente no habían sido inoculadas.

La hipótesis era que el nuevo virus crearía en los vacunos anticuerpos contra el virus de la rabia y éstos se transmitiría por simple contacto a otros animales. Pero estos animales inoculados fueron ordeñados por empleados de la granja a los que nada se les dijo del experimento. Y la leche obtenida era suministrada a los peones y a sus familiares Lo que sobraba fue comercializado a una empresa de lácteos de Azul para el consumo en la ciudad.

El asunto se destapó cuando el investigador argentino Mauricio Seigelchifer, becado en el Instituto Wistar, se enteró de lo que sucedía en Azul y lo comunicó.

Marcelo Seigelchifer

Cuenta el investigador Gustavo Fernández que «en poco tiempo la prensa internacional tomó contacto con las pruebas en el Cepanzo, hasta llegar a la primera plana del New York Times. Por supuesto Seigelchifer fue despedido del Wistar en Estados Unidos, mientras en Buenos Aires el Ministerio de Salud de la provincia nombraba la primera Comisión investigadora que seguiría el caso». El informe de la comisión fue lapidario: «El experimento se está realizando en condiciones de seguridad inaceptables para todos los participantes y de riesgo de diseminación de un virus recombinante desconocido en la naturaleza».

En la Justicia

El 21 de noviembre de 1986 el Ministerio Público Fiscal interpuso una denuncia de solicitud de investigación de lo ocurrido en Azul. La causa se caratuló como «MINISTERIO PUBLICO FISCAL S/ DENUNCIA» y se registró bajo el número 21058, de trámite ante Juzgado Federal de Azul, a cargo (en ese entonces) del juez Alberto Uhalde.

Según cuenta un trabajo de 2019 presentado en el XVII Congreso de Historia de los Pueblos bonaerenses, cuando el asunto se judicializa «la Justicia dispone una serie de medidas, entre las cuales se solicita a la Cooperativa Eléctrica de Azul (sector lácteo), que informe sobre la leche fluida provista por el Cepanzo; contestando la mencionada que contó como proveedor de leche al tambo del Centro Panamericano de Zoonosis local, y que le leche recibida fue destinada esencialmente al secado y a la elaboración de dulce de leche».

Por su parte, la respuesta de Jorge Escalante, responsable del Cepanzo, fue clara: «Escalante responde al requerimiento judicial, y advierte que lo hace a título de colaboración con el juez de la causa y que no debe ser interpretada como una renuncia a la inmunidad de jurisdicción, reconocida por la Organización que representa».

De hecho, en febrero de 1987 el Juzgado Federal de Azul estuvo a punto de declararse incompetente en el asunto «por cuanto se establece en forma indubitable el estado diplomático del Centro Panamericano». Pero la situación fue revertida por la Corte Suprema, y la causa siguió en la ciudad bonaerense.

En marzo de 1988 una investigadora afirmó que el Instituto Wistar «realiza actividades experimentales perjudiciales a la salud pública de nuestro país, y que en algunos casos ha provocado cáncer y leucemia, poniéndose esta información a disposición del Procurador General de la Nación».

La causa parecía avanzar de manera aplastante y en mayo de 1988 la Justicia Federal dispuso que había elementos para indagar a autoridades del Instituto Wistar en EE.UU. y del Cepanzo en nuestro país por «delitos contra la salud». Pero hubo bloqueos diplomáticos, por un lado, y técnicos por otro: fue imposible contrastar muestras de 1986 con otras de 1989 para corroborar infecciones en personas y animales. En ese momento se resolvió sobreseer provisionalmente la causa, dejando el juicio abierto.

Recién en 1992 se propuso relanzar la causa pero en ese momento no había en el país un laboratorio con capacidad de detectar anticuerpo antivaccinia, prueba imprescindible para continuar con la investigación. Así, la Justicia ratificó, en 1993, el sobreseimiento de la causa. Y todo se olvidó.

Años después

En 1993, mientras la causa quedaba cerrada, más de 100 personas fueron afectadas por una «enfermedad virósica de origen desconocido», en la zona de Chillar, en Azul.

Según los primeros informes médicos «los afectados manifiestan inflamación de los ganglios, colon, genitales, enrojecimiento de la boca, y unas pequeñas manchas en el abdomen que no pican ni arden». El mal, si bien era muy contagioso, no causaba más molestias ni peligros que los informados. Nunca se supo si había alguna relación con los experimentos de 1986.

Muchos años más tarde, allá por 2015, el cineasta Juan Bautista Stagnaro («Casas de fuego»)comenzó la preproducción de una película sobre «el Caso Azul«. Uno de sus colaboradores, según menciona El Tiempo de Azul, era Seigelchifer, aquel científico que denunciara lo que estaba ocurriendo en el Cepanzo. Al día de hoy, nada se sabe de la película.

En tanto, investigadores de temas extraños han relacionado las experimentaciones en Azul en 1986 con la oleada de mutilaciones de ganado en el frío otoño de 2002. Pero esa es otra historia. (DIB) MM

__________________________________________________________________________________________

APRENDIENDO DE UN INCIDENTE OLVIDADO: EL EPISODIO DE AZUL

Stella Maris Martínez (1)*

1 Coordinadora de la Comisión de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la

UNR.

Rev Méd Rosario 69(3):49-52, 2003.

Resumen

A mediado de los ochenta, el Instituto Wistar de los Estados Unidos llevó a cabo en

Azul, provincia de Buenos Aires, el primer ensayo a campo de un virus vaccinia al que

por ingeniería genética se había insertado ADN de virus rábico. Aunque se trataba de

una investigación en los albores de los estudios con agentes recombinantes y el virus

modificado podía ser peligroso para las personas y el ecosistema, no se informó ni pidió

autorización al gobierno argentino. En un campo experimental dependiente de la

Organización Panamericana de la Salud, se inocularon 20 vacas con el virus vaccinia

rabia para probar su capacidad inmunizante contra la rabia bovina. Enterado el gobierno

argentino gracias a la información brindada por un investigador argentino de Wistar,

ordenó investigaciones en la zona que culminaron con la rápida interrupción del

experimento. Algunos de los trabajadores agrícolas en contacto con los animales se

habían infectado y la leche ordeñada, conteniendo partículas virales, se había vendido a

la comunidad. El episodio de Azul, olvidado en la Argentina, fue una grave violación de

principios éticos y de seguridad sanitaria. Pudo realizarse al amparo del secreto y de la

falta de controles efectivos. Nos enseña la necesidad de marcos regulatorios claros para

la investigación científica en todos los países, particularmente en los del Tercer Mundo,

que son los más desprotegidos. Los problemas que genera la revolución biotecnológica

impulsa la búsqueda bioética de límites que deben respetar quienes conducen la

investigación biomédica.

Palabras clave: ensayo a campo de Azul; Bioética; investigación biomédica; países del

Tercer Mundo; marcos regulatorios

LEARNING FROM A FORGOTTEN INCIDENT: THE AZUL AFFAIR

Summary

In the eighties, the Wistar Institute of the United States carried out the first field trial of

a vaccinia virus in which rabies virus ADN had been inserted by genetic engineering.

The trial was made in Azul (Province of Buenos Aires), Argentina. Although it was a

pioneering investigation, in the wake of recombinant live agents, and there were

potential dangers for humans and the ecosystem, the Argentine government received no

previous information, nor was permission requested. In an experimental field owned by

the Panamerican Health Organization, 20 cows were inoculated with the rabies

vaccinia virus in order to determine its immunizing capacity against bovine rabies. The

Argentine government, alerted by an Argentine investigator working for Wistar,

ordered investigations in the area that led to a rapid interruption of the experiment.

Some of the rural workers in contact with inoculated animals had been infected, and the

collected milk, containing viral particles, had been sold to the local community. The

Azul affair, now forgotten in Argentina, was a serious violation of ethical principles and

sanitary safety procedures. It was possible under the cover of secrecy and lack of

effective regulatory controls. The episode illustrates about the need of clear regulatory

frameworks for scientific investigation in all countries, particularly those of the Third

World, which are less protected. The problems caused by the biotechnological

revolution should further the ethical enactment of mandatory limitations for those

involved in biomedical research.

Key words: field trial in Azul; bioethics; biomedical research; Third World countries;

regulatory laws

«Necesitamos de una Ética de la Tierra, de una Ética de la Vida Salvaje, de una Ética

de Población, de una Ética de Consumo, de una Ética Urbana, de una Ética

Internacional, de una Ética Geriátrica, etcétera. Todos estos problemas requieren

acciones basadas en valores y en hechos biológicos. Todos ellos incluyen la Bioética y

la supervivencia del ecosistema total constituye la prueba del valor del sistema.»

van Rensselaer Potter

Vivimos una revolución biotecnológica que impregna nuestras vidas. Las

investigaciones biomédicas se desarrollan aceleradamente y emplean enormes recursos

económicos. Aunque se pueda esperar mucho en términos de mejor calidad de vida para

un mayor número de personas, crece la impresión de que es necesario que se regulen y

controlen seriamente las prácticas experimentales a fin de preservar los derechos de las

personas y de los ecosistemas, especialmente en los países poco desarrollados.

Un poco de historia: el episodio de Azul

En 1986 se desarrolló en Azul, departamento de la provincia de Buenos Aires,

Argentina, una investigación en la que estuvieron involucrados la Organización

Panamericana de la Salud (OPS) a través del Centro Panamericano de Zoonosis de

Argentina (CEPANZO) y el prestigioso Instituto Wistar de Filadelfia, el más antiguo en

investigación biomédica de Estados Unidos.

El objetivo fue probar, en un ensayo a campo, la efectividad contra la rabia de una

vacuna recombinante a virus activo genéticamente modificado, que se llamó vaccinia

rabia.

Vaccinia-rabia fue fabricado por los laboratorios Mérieux de Francia y por el instituto

Wistar.1 Mediante técnicas de clonado y secuenciación de ADN, se identificaron los

genes que codifican las proteínas estructurales del virus rábico y se logró insertar el gen

que codificaba una glucoproteina viral en el virus vaccinia. Se decidió probar su

efectividad inmunizante sin inactivarlo para aprovechar su potencial multiplicación en

sujetos susceptibles. Tenía la ventaja de hacer factible su distribución en cebos que

pudiesen ser consumidos por animales silvestres, y así inmunizarlos contra la rabia. Aun

sabiendo que el virus variólico modificado era un agente exótico potencialmente

peligroso, máxime cuando se estaba en los inicios de la investigación de transgénicos,

se decidió probarlo a campo en Argentina sin pedir autorización al Servicio Nacional de

Sanidad Animal de este país.1

El diseño experimental utilizado en Azul fue sencillo. Se inoculó a veinte vacas lecheras

con vaccinia-rabia y a otras tantas con vaccinia. En ambos casos existieron controles sin

inmunizar. Sin ellos saberlo, un grupo de trabajadores rurales fueron parte del

experimento. Cuatro cuidaban de las vacas inoculadas con vaccinia-rabia y al ordeñarlas

se sometieron directamente al contagio por contacto con las pústulas de la viruela

bovina. Otro grupo ordeñó las vacas infectadas con vaccinia, aparentemente con el

objeto de que se pudiesen comparar la virulencia y la contagiosidad en el ser humano

del virus vaccinia-rabia con el vaccinia. Estos resultados serían analizados con los

obtenidos en las personas a cargo de las vacas no inoculadas. Si los animales

desarrollaban anticuerpos contra la rabia, se las inocularía con una dosis letal del virus

rábico para averiguar el grado de protección. Aunque se pensaba analizar las muestras

de sangre de hombres y animales, vale aclarar que los responsables del estudio no

realizaron ningún control médico de las personas involucradas.

Además de evaluar la eficacia de vaccinia-rabia para proteger al ganado contra la rabia

bovina, el experimento permitiría medir la contagiosidad del nuevo virus al poner en

contacto animales inoculados y no inoculados; comparar estos resultados con los

obtenidos en el grupo de vacas inoculadas con vaccinia; investigar en el hombre el

grado de virulencia y de contagiosidad de vaccinia-rabia en relación con vaccinia y

observar, en general, su comportamiento en el ecosistema.

El escándalo

El experimento se llevó adelante en secreto. El virus modificado llegó a Argentina en

maleta diplomática. No se avisó sobre el mismo al gobierno argentino, al Servicio de

Sanidad Animal (SENASA) ni a ninguna repartición oficial. Aparentemente, tampoco la

OPS había sido notificada. Su representante oficial en la Argentina dijo desconocer lo

de Azul. Los peones ignoraban la índole del experimento en el que participaban y sus

posibles peligros. Ningún Comité de Bioética argentino examinó el protocolo. No

existió fórmula de consentimiento informado.

El experimento iba a durar de julio a diciembre de 1986 pero el secreto fue develado en

septiembre cuando un investigador argentino que trabajaba en Wistar, enterado y

preocupado por las consecuencias de lo que se estaba haciendo en su país, lo hizo

público. Como consecuencia directa fue despedido de su trabajo.

El gobierno argentino inició la investigación. La comisión oficial que inspeccionó la

zona, integrada por científicos y técnicos del CONICET (Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas) y de la Secretaría de Salud Pública, informó que

las condiciones de descuido imperantes en el lugar eran alarmantes. Las experiencias se

habían realizado en sitios abiertos donde ratas, perros, zorros, conejos y otros animales

silvestres y domésticos tuvieron amplias oportunidades de contacto con las vacas

infectadas y, por lo tanto, con el nuevo virus. Se había permitido que los peones

consumieran la leche ordeñada y que vendiesen el excedente en la ciudad de Azul.

La Secretaría de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Salud y Acción Social

argentinos suspendieron el experimento de inmediato y resolvieron brindar protección

sanitaria a las personas involucradas. Cabe puntualizar que tres de los cuatro peones

encargados de las vacas inoculadas con vaccinia-rabia desarrollaron anticuerpos contra

la rabia como consecuencia de su contacto con los animales inoculados. Tres meses

después de iniciado el experimento y tres antes de lo previsto en los protocolos, las

vacas fueron sacrificadas previa toma de muestras de sangre y tejidos para análisis y

estudio.

Ante el escándalo hecho público por la prensa nacional e internacional,2-4 las

autoridades del CEPANZO adujeron la existencia de convenios generales entre la OPS

y la Argentina que, en su opinión, servían de marco legal para la experiencia. Hilary

Koprowski, responsable de la investigación por el instituto Wistar, afirmó que el

experimento no había sido secreto, que no se habían entendido las motivaciones del

mismo, que se había llevado a cabo en Argentina no para eludir las regulaciones

existentes en Estados Unidos sino para ayudar a aquel país en donde la rabia bovina era

un grave problema económico.5

Wistar afirmó que se habían limitado a proveer la vacuna a la OPS para que llevara a

cabo la experiencia insistiendo en que estudios previos habían probado que la vacuna

era segura y efectiva. Sin embargo, dos años después Koprowski se refería a la vacunas

vaccinia-rabia glicoproteína como «la más promisoria» pero admitía que todavía se

ignoraban muchos aspectos de la patogénesis de los virus rábicos.6 De hecho, el primer

ensayo a campo con vaccinia-rabia recién se realizó en octubre de 1987 en Bélgica, en

una zona militar perfectamente delimitada de 6 km2, y consistió en dejar cebos con el

nuevo virus para probar su efecto inmunizante por vía oral en animales silvestres 7 y

sólo se llevó adelante a gran escala en 1988.8 En Estados Unidos, la primera prueba a

campo se efectuó, en condiciones limitadas, en agosto de 1990, después de 10 años de

cuidadosos estudios de laboratorio.9 Aun en la actualidad, cuando la vacuna se usa

ampliamente tanto en los Estados Unidos como en Europa para el control de la rabia

silvestre, se señala que es posible que, accidentalmente, afecte a embarazadas y

personas inmunodeprimidas.10

Otro oscuro aspecto a destacar del episodio de Azul es la ventaja económica que

significaba para Wistar llevar adelante la investigación en Argentina. Aunque desde

1980 había recibido del Ministerio de Salud de Estados Unidos 3 millones de dólares

para investigar vacunas contra la rabia, Wistar invirtió poco dinero en Azul ya que se

pensaba emplear, y de hecho así se hizo, las instalaciones y recursos del CEPANZO.11

Irónicamente, éste fue un argumento a su favor ya que el gobierno de Estados Unidos

resolvió que Wistar no había quebrantado las normas vigentes respecto a biotecnología

porque en el experimento de azul no se habían utilizado fondos federales.12 Wistar sacó

provecho de que Argentina carecía de regulaciones respecto de la industria

biotecnológica y que las normas legales de Estados Unidos al respecto 13 no eran

aplicables en el país. Subsiste la pregunta ¿es ético que los investigadores eludan las

regulaciones de Estados Unidos y realicen sus experiencias donde las regulaciones sean

menos exigentes, «particularmente en países del Tercer Mundo»?14

El Servicio de Sanidad Animal argentino afirmó que el perjuicio real que causaba la

rabia bovina en Argentina no era tan importante y que en Estados Unidos también

existía la rabia bovina, pero que en este país estaban prohibidas experiencias de este tipo

por el riesgo potencial de contaminación en seres humanos y animales. El revuelo

internacional fue considerable. Bernard Dixon señaló que durante la First International

Conference on the Release of Genetically Engineered Microorganisms realizada en

Cardiff en 1988, se insistió en la urgente necesidad de que existiera una regulación

internacional eficiente ya que el «polémico episodio argentino» de Azul, era un claro

ejemplo de las «extrañas consecuencias» de la falta de regulaciones o de la asimetría de

la legislación entre países.15

Como protesta, el SENASA suspendió el pago de una cuota anual de cuatrocientos mil

dólares que hacía anualmente al CEPANZO, que concluyó sus actividades en 1991.

Lamentablemente, las investigaciones oficiales emprendidas en momentos en que

Argentina atravesaba graves conflictos económicos y sociales, no fueron concluidas y el

caso se archivó sin que los responsables locales se arrepintieran públicamente ni fueran

legalmente sancionados.16

Algunas reflexiones

Desde el punto de vista privado, existieron graves transgresiones éticas en el episodio

de Azul. No se respetó la integridad ni la autonomía de los peones y sus familias, y nada

se hizo por prevenirlos de posibles daños. Por el contrario, se los expuso al peligro en

forma deliberada. Desde el punto de vista público, es obvio que la utilidad o las ventajas

que podían reportarle al país eran insignificantes frente al riesgo real –y la extrema

gravedad de las consecuencias posibles– de exponer las mejores tierras agro-ganaderas

y a sus habitantes a un virus genéticamente alterado.

El episodio, olvidado en Argentina, es emblemático de la vulnerabilidad de los países

«en vías de desarrollo». Carentes de claras orientaciones de control respecto de la

investigación nacional e internacional, suelen ser víctimas del relativismo moral de

quienes patrocinan en ellos investigaciones inaceptables en sus propios países. En el

Tercer Mundo a menudo priman los intereses corporativos transnacionales sobre los de

la población, y el Estado no es capaz de ejercer controles eficaces y responsables.

Tampoco suele existir una masa crítica de investigadores y académicos con un decidido

sentido de identidad, conscientes de sus responsabilidades para con sus conciudadanos,

capaces de oponerse al traslado automático de las prioridades de los países

desarrollados. Al respecto es necesario rescatar la carta, publicada durante la crisis por

la prestigiosa revista Nature, firmada por más de 100 científicos argentinos que

protestaban firmemente por el experimento de Azul.17

¿Cómo promover la construcción de consensos de respeto por la integridad y los

derechos de los seres humanos basados en la responsabilidad y en la solidaridad?

Entraña graves dificultades luego de mucho tiempo de separación y fragmentación de

los campos disciplinares debido a la creciente especialización del conocimiento.

En los países poco desarrollados no suelen abundar los medios de divulgación masivos

que, sin conflicto de intereses, ayuden a los ciudadanos a controlar lo que se hace con su

salud y el medio ambiente. Éste es un factor importante ya que se ha dicho que es

imprescindible la información y la reflexión para que el agravio se vuelva visible al

individuo común, cause indignación y la población ejerza sus derechos; la reflexión de

los investigadores para que reconozcan sus límites y el robustecimiento de los

mecanismos de control independientes para alcanzar el «Estado responsable». Siguiendo

a Potter, la indignación moral pide medidas preventivas, la presión moral unida a la

información genera directivas bioéticas y éstas se convierten en sanciones legales.18

Pero la apropiación de nuevos valores por parte de las personas sólo es posible en un

marco general de libertad lejos de imposiciones y restricciones ideológicas. En

consecuencia, la participación ciudadana y la deliberación democrática, imprescindibles

para que las personas ejerzan su derecho a un efectivo control local de las

investigaciones organizadas por empresas, particularmente multinacionales, será el

resultado de un proceso largo y difícil.

Uno de los desafíos de la Bioética actual es ayudar a acordar los límites que deberán

respetar aquellos intereses que pujan por llevar adelante experimentos biomédicos en

los países más débiles sin miramientos de ninguna índole.19, 20 Los responsables de una

investigación biomédica están obligados a considerar las consecuencias a corto y a largo

plazo de las acciones que —por acción u omisión- recomiendan o dejan de considerar.

Esta obligación se extiende a aquellas personas que deben velar por la seguridad de

todos. Steven Brint ha señalado los cambios profundos que han tenido lugar en las

últimas décadas en las actitudes profesionales. Puntualiza que a principios del siglo XX,

el status profesional era definido tanto por un conocimiento especializado como por un

sentido de responsabilidad ética y pública. Brint concluyó: «Hoy en día, los

profesionales se definen cada vez más a sí mismos estrictamente en términos de su

dominio de las materias técnicas, por sus habilidades y conocimientos comerciales,

mientras se muestran relativamente escépticos sobre las seguridades morales. Parecen

exhibir sin pudor un gravísimo escepticismo acerca de la responsabilidad pública de sus

acciones profesionales.»21

Parece imprescindible construir un sentido ético global que pueda, al mismo tiempo, ser

interpretado a la luz de las diversidades culturales en las que se inserta cada persona. Ya

no se trata sólo de reflexionar sobre los valores morales que sustentan el respeto por los

derechos humanos individuales sino de conceptos más difusos y globales como el

respeto por el ecosistema o el derecho de las generaciones venideras a un ambiente rico

y diverso.

(Recibido: julio de 2003. Aceptado: agosto de 2003).

Referencias:

1. Amasino CF, Garbi CJ, Amasino MF: La rabia urbana en la provincia de

Buenos Aires (revisión). Analecta Vet 22:17-31, 2002.

2. Rosemberg L: Cuando el ingenio de la bioingeniería da rabia y la biotecnología

necesita una legislación más clara. La Razón (Buenos Aires), 23 y 24 de

septiembre de 1986.

3. Prohiben la experimentación de una vacuna. Noticias agropecuarias. La Nación

(Buenos Aires), septiembre de 1986.

4. Toying with genes, and Argentine. New York Times, 12 de noviembre de 1986.

5. Koprowski H: Argentine vaccine test not a secret (carta). The Scientist 1: 10,

1986.

6. Koprowski H: Glimpses into the future of rabies research. Rev Infect Dis 10

(Suppl 4):S810-3, 1988.

7. Pastoret PP, Brochier B, Languet B, y col: First field trial of fox vaccination

against rabies using a vaccinia-rabies recombinant virus. Vet Rec 123:481-3,

1988.

8. Brochier B, Thomas I, Bauduin B, y col: Use of a vaccinia-rabies recombinant

virus for the oral vaccination of foxes against rabies. Vaccine 8:101-4, 1990.

9. Hanlon CA, Niezgoda M, Hamir AN, y col: First North American field release

of a vaccinia-rabies glycoprotein recombinant virus. J Wildl Dis 34:228-39,

1998.

10. Rupprecht CL, Leonard Blass L, Smith K, y col: Human infection due to

recombinant vaccinia–rabies glycoprotein virus. N Engl J Med 345:582-6,

2001.

11. Illegale Genversuche in der Pampa. Die Tageszeitung (Berlín), 1 de febrero de

1988.

12. Crawford M: NIH finds Argentine experiment did not break U.S. biotechnology

rules. Science 235:276, 1987.

13. US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health:

Guidelines for research involving recombinant DNA molecules. Bethesda, mayo

de 1986.

14. Powledge TM: Biotech’s public image: How to provoke regulation. The

Scientist 1:11, 1986.

15. Dixon B: Genetic engineers call for regulation. The Scientist 2:2, 1988.

16. Bonasso M: Incursión humanitaria de los marines en Misiones. Página 12

(Buenos Aires), 31 de diciembre de 2002.

17. Grigera P, y col: Wistar´s export to Argentina (carta). Nature 324:610, 1986.

18. Potter VR: Bioética Puente, Bioética global y Bioética profunda (conferencia).

Cuadernos del Programa Regional de Bioética nº 7. Organización Panamericana

de la Salud. Washington, diciembre de 1998.

http://165.158.1.110/spanish/hdp/PRB/pot.htm

19. National Bioethics Advisory Commission (NBAC): Ethical and Policy Issues in

International Research: Clinical Trials in Developing Countries. Volume I:

Report and Recommendations of the National Bioethics Advisory Commission,

NBAC, Bethesda, 2001.

http://www.georgetown.edu/research/nrcbl/nbac/clinical/Vol1.pdf

20. Choudhry NK, Stelfox HT, Detsky AS: Relationships between authors of

clinical practice guidelines and the pharmaceutical industry. JAMA 285:612-7,

2002.

21. Brint S: Introduction: Professionals and the character of American democracy

(Chapter 1). En: In an age of experts: The changing role of professionals in

politics and public life. Princeton University Press; Princeton, 1994.